Artigos

Propércio popular: recolha e estudo dos grafites elegíacos de Pompeia1

Popular Propertius: An Anthology and Study of Elegiac Graffiti in Pompeii

Propércio popular: recolha e estudo dos grafites elegíacos de Pompeia1

Classica - Revista Brasileira de Estudos Clássicos, vol. 37, pp. 1-25, 2024

Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos

Recepción: 22 Junio 2024

Aprobación: 19 Julio 2024

Resumo: Consiste este artigo em uma recolha e estudo dos grafites de Pompeia que conservam citações, diretas ou indiretas, de versos de Propércio, poeta elegíaco romano da época de Augusto. Partindo do pressuposto de que inscrições parietais evidenciam um estrato dinâmico da cultura popular, analisa-se como as cinco inscrições – CIL 4.1520, 1894, 1950, 4491 e 9847 –, observadas tanto em seu contexto arqueológico quanto em suas reformulações literárias, moldam usos populares dos versos de Propércio.

Palavras-chave: Propércio, elegia romana, Pompeia, inscrições parietais.

Abstract: This paper consists in an anthology and study of Pompeii’s graffiti which preserve direct or indirect quotations to verses of Propertius, a Roman elegiac poet from the Augustan period. Assuming that wall inscriptions manifest a dynamic layer of popular culture, it analyzes how five inscriptions – CIL 4.1520, 1894, 1950, 4491 e 9847 –, when examined in both their archaeological context and literary reformulations, inform popular appropriations of Propertius’ poetry.

Keywords: Propertius, Roman elegy, Pompeii, wall inscriptions.

Cíntia, é verdade que andas na boca de Roma,

infame por tua vida libertina?2

(Prop. 2.5.1-2)

Em junho de 2023, veio a público uma descoberta arqueológica que chamou atenção da comunidade de classicistas. Em artigo publicado no Journal of Roman Archaeology, os arqueólogos espanhóis González Tobar, Soler i Nicolau e Berni Millet (2023) identificaram a presença, num fragmento de ânfora Dressel 20 empregada em transporte de azeite (datada de fins do século II d.C. e meados do século III d.C.), de dois versos (8-9) do Canto I das Geórgicas de Virgílio: Chaoniam pingui glandem mutauit arista/ poculaque inuentis Acheloia miscuit uuis (“[...] a terra trocou a bolota da Caónia pela rica espiga/ e misturou as taças do Aqueloo com as uvas descobertas”).3 O achado, ao mesmo tempo arqueológico e literário, levou os estudiosos a concluir que a presença da citação de Virgílio, no momento da produção da ânfora, evidenciaria um nível de alfabetização notável no ambiente de trabalho, bem como uma complexa organização produtiva na qual conviveriam pessoas de diferentes estratos socioculturais (e mesmo etários), ponto de vista contrastante com a ideia estabelecida de um mundo rural isolado para a região específica do achado, o vale do Rio Guadalquivir (González Tobar; Soler i Nicolau; Berni Millet, 2023, p. 19-20).

Citações poéticas em contextos populares eram, com efeito, uma prática recorrente, a crer-se no que sugerem os diferentes achados arqueológicos de Pompeia. Em seu primeiro estudo sobre o grau de letramento literário na cidade, Milnor (2009) analisou as ocorrências do primeiro verso do Canto I da Eneida – Arma uirumque cano, Troiae qui primus ab oris (“Canto as armas e o guerreiro, o primeiro que, das terras de Troia”) – conservadas em inscrições parietais de Pompeia. Como demonstra a autora (Milnor, 2009, p. 290-1), o verso – e Virgílio, por extensão – desfrutou de notável popularidade, como evidencia o registro no Corpus Inscriptionum Latinarum (CIL) de ao menos 16 ocorrências, parciais ou integrais, cada uma delas criando novos significados quando analisadas em seu contexto. Para Milnor, a análise desses registros poéticos e epigráficos deve ser feita caso a caso, levando-se em consideração a interação, em um plano material (arqueológico), entre diferentes níveis discursivos:

As paredes de Pompeia, assim, representam, em um certo sentido, o ponto de encontro entre dois gêneros de escrita, entre textos pragmáticos, urbanos, cotidianos, e aqueles que emergem da esfera da produção cultural da elite. (Milnor, 2009, p. 294)4

Mais do que uma teoria geral do grau de letramento literário em Pompeia, a conclusão à qual a autora chega é de que “o latim literário das paredes de Pompeia fala menos de um gosto específico pelo cânone do que de um desejo, e uma habilidade, de operar o cânone [put the canon to work] no ambiente urbano antigo” (Milnor, 2009, p. 309, grifos meus). Tal abordagem foi desenvolvida pela autora em estudo posterior sobre a paisagem literária de Pompeia (Milnor, 2014), dando-se particular ênfase aos grafites literários (isto é, aqueles que têm estrutura métrica, segundo sua definição) e como operam certo “roubo e realocação da alta literatura [theft and redeployment of high literature]” (Milnor, 2014, p. 7, grifos meus).5

No encalço tanto da descoberta do verso virgiliano no fragmento de cerâmica quanto do diálogo com Milnor, este artigo busca apresentar uma recolha e estudo de inscrições parietais que conservam citações, integrais ou parciais, de versos de Propércio. A busca resultou na identificação de cinco inscrições – CIL 4.1520, 1894, 1950, 4491 e 9847 –, tendo sido feita, dada a dispersão das referências, a partir do índice do CIL e dos trabalhos de Varone (2002, p. 189), Wallace (2005) e Milnor (2009, p. 299; 2014). Considerando que as inscrições parietais, como argumenta Milnor, servem ao encontro de dois níveis discursivos – pragmático e literário –, busca-se, portanto, analisar como são agenciados os versos de Propércio em contextos específicos, abertos à participação popular. Dito em outras palavras, como se expressam, através da inscrição parietal, “formas eruditas num veículo popular” (Funari, 1989, p. 43).

Propércio à porta

A porta é elemento importante para a elegia romana, em geral, e para a poética de Propércio, especificamente. O lamento diante dela, expressão da tópica do paraklausíthyron, é uma das facetas da caracterização do eu-elegíaco como exclusus amator, como amante rejeitado.6 Curiosamente, foi a porta – compreendida como o espaço de entrada e saída das edificações, bem como a própria parede que o delimita – local privilegiado para produção de inscrições parietais que citam Propércio: dos cinco grafites identificados, dois localizam-se junto à porta.

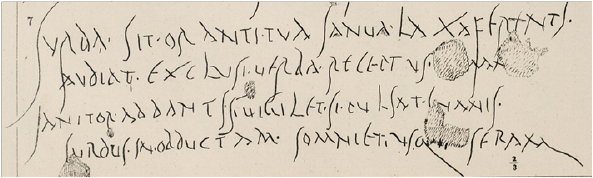

O primeiro, CIL 4.4491,7 está localizado na Casa de Sexto Pompeu Axioco ou Casa de Sexto Pompeu Axioco e Júlia Helena (6.13.19), especificamente “próximo à própria porta” (prope ipsum ostium).8 Trata-se do seguinte dístico (Imagem 1): Nunc est ira recens nunc est disc[edere tempus]| Si dolor afuerit crede redibit[amor]. Devido ao mau estado de conservação do estuque, a inscrição sobreviveu incompleta, de modo que as palavras que se encontram entre colchetes, perdidas pelo tempo, são suplementadas pelos editores do CIL. Pode-se observar, no apógrafo, que a primeira linha – escrita com mais regularidade na forma, com boa separação entre as palavras, inclusive através do uso do ponto intermedial9 – destoa da segunda, mais irregular na forma, sem separação exata entre todas as palavras. O formato das letras /r/, por exemplo, é elucidador da diferença entre ambas as inscrições. Conforme afirma o aparato crítico do CIL, trata-se, de fato, de uma inscrição de autoria dupla, feita em dois momentos, por duas mãos diversas, a segunda completando o que escreveu a primeira.

IMAGEM 1

Fonte: CIL 4.4491

A inscrição faz referência aos versos 9 e 10 da elegia 2.5 de Propércio: Nunc est ira recens, nunc est discedere tempus:/ si dolor afuerit, crede, redibit Amor (“Agora a ira é nova – é hora de rompermos!/ Se a dor sumir, assomará o Amor”). Esse conhecido poema, marcado por uma série de imprecações contra Cíntia, inicia-se com uma constatação da perfídia da amada, à qual se soma uma promessa de vingança (Prop. 2.5.1-3): “Cíntia, é verdade que andas na boca de Roma,/ infame por tua vida libertina?/ Eu merecia? Pagarás por isso, pérfida!” (Hoc uerum est, tota te ferri, Cynthia, Roma,/ et non ignota uiuere nequitia?/ Haec merui sperare? dabis mihi, perfida, poenas). Entre as promessas que o eu-elegíaco faz contra Cíntia, encontra-se uma menção à porta (Prop. 2.5.21-2): “Não rasgarei as roupas de um corpo perjuro,/ nem minha ira arrombará tuas portas” (Nec tibi periuro scindam de corpore uestis,/ nec mea praeclusas fregerit ira fores). É possível que um eco desse dístico relativo à porta estivesse na cabeça da primeira pessoa que gravou a inscrição precisamente na porta da domus 6.13.19. De toda sorte, o fato de uma segunda mão responder ao primeiro verso, simultaneamente reconhecendo sua procedência e completando o dístico, comprova exatamente aquilo que Propércio (2.5.1-2) afirma: Cíntia está na boca – e nas mãos – de todos.

A segunda inscrição conservada junto a uma porta – CIL 4.1894 – foi localizada na Basílica de Pompeia (8.1.2). Antes de analisá-la, convém mencionar que, além deste, outro dístico de Propércio foi localizado no interior da mesma edificação. Trata-se de CIL 4.1950, acerca do qual, infelizmente, há poucos dados. Identificado pela primeira vez em 1832 por Woodsworth durante uma viagem a Pompeia, não há informações acerca de sua conservação, inscrições circundantes ou localização precisa (Woordsworth, 1837, p. 19).10 A inscrição é a seguinte: Quisquis amator erit, Scythiae licet ambulet oris, | Nemo adeo ut feriat barbarus esse uolet. Trata-se de citação a Prop. 3.16.13-14, Quisquis amator erit, Scythicis licet ambulet oris,/ nemo adeo ut feriat barbarus esse uolet (“Quem ama pode andar pelas praias cítias:/ ninguém há de feri-lo feito um bárbaro”, tradução adaptada). Destacam-se dois pontos. Em primeiro lugar, a variação de Scythicis por Scythiae, que, substituindo o adjetivo pelo substantivo próprio, não altera nem a métrica, nem o significado do verso. Em segundo lugar, o fato de a lição ut feriat, presente na inscrição, ter sido acolhida por editores recentes do texto de Propércio, emendando-se o ut noceat presente na tradição manuscrita.11 Infelizmente, contudo, não é possível estender a análise para além de tais elementos, visto não haver como reconstituir o contexto arqueológico em que a inscrição, conservada apenas indiretamente, foi produzida.

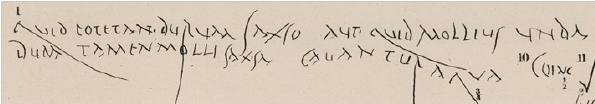

Situação diversa ocorre com a mencionada inscrição CIL 4.1894, igualmente conservada na Basílica de Pompeia (8.1.2).12 Antes de mais nada, porque há mais informações quanto ao contexto arqueológico em que foi gravada. Segundo o CIL, as inscrições 1880 a 1904, conservadas no Museu de Nápoles, foram vistas na parede setentrional interior da Basílica, junto à entrada (in basilicae pariete septentrionali interiore ... iuxta ingressum), e advêm de um estuque amarelo claro (tectorium est gilbum). Dessas, CIL 4.1894 está ligada mais intimamente a CIL 4.1893 e 1895, as quais formam um conjunto coerente entre si, haja vista estarem dispostas em sequência. Particularmente as inscrições CIL 4.1893 e 1894 formam de tal sorte uma unidade,13 que foram transcritas conjuntamente (Imagem 2): Surda sit oranti tua ianua laxa ferenti | Audiat exclusi uerba receptus [amans] | Ianitor ad dantis uigilet si pulsat inanis | Surdus in obductam somniet [usque] seram.

Do ponto de vista material, como é possível observar no apógrafo dos editores do CIL, alguns comentários são elucidadores. Em primeiro lugar, os dois dísticos, caracterizados por letras regulares, ocupam o espaço de modo regularmente distribuído, sem haver qualquer quebra dos versos. Em segundo lugar, ainda que haja pequenas lacunas devido ao mau estado de conservação, a suplementação do que falta pode ser feita com segurança, como em amans e usque (linhas 2 e 4, respectivamente). Em terceiro lugar, as palavras são bem espaçadas e emprega-se o ponto intermedial para separá-las, senão individualmente, ao menos entre os sintagmas, como laxa ferenti, ad dantis e in obductam (linhas 1, 3 e 4, respectivamente). Consideradas tais características, a inscrição CIL 4.1893-1894 sugere intimidade com a escrita e planejamento da sua execução.

IMAGEM 2

Fonte: CIL 4.1893-1894

Quanto ao conteúdo propriamente dito, o primeiro dístico é uma citação a Ovídio (Am. 1.8.77-8): surda sit oranti tua ianua, laxa ferenti:/ audiat exclusi uerba receptus amans (“Seja surda a tua porta a quem pede, aberta a quem presenteia;/ e possa o amante recebido escutar as palavras do que foi rejeitado”).14 Trata-se da elegia que conta como “uma certa alcoviteira” (lenam, Ov. Am. 1.8.1) chamada Dipsas (Ov. Am. 1.8.2), dona de diversos poderes (Ov. Am. 1.8.3-20), é entreouvida pelo eu-elegíaco, um amante poeta e pobre, enquanto ela aconselhava Corina a escolher um amante rico (Ov. Am. 1.8.57-62). Importa destacar que o eu-elegíaco, como exclusus amator a ouvir a fala da lena (precisamente, o primeiro dístico da inscrição), está ocultado por uma porta (“as portas, de duplo batente, me ocultavam”, me duplices occuluere fores, Ov. Am. 1.8.22). É nesse contexto de disputa entre amantes, e consequente escolha por Corina do melhor dentre eles, que se insere o dístico citado na inscrição.

Não é de menor importância observar que Ovídio, na elegia 8 do livro I dos Amores, está a emular Propércio, particularmente sua elegia 4.5. Nesse poema, o eu-elegíaco properciano refere-se, justamente, a um diálogo entre Cíntia, embora não nomeada em todo o poema, e certa alcoviteira (“lena”, lena, Prop. 4.5.1), cujo nome é Acântis (Prop. 4.5.63). Não apenas no tema, mas também a estrutura da elegia de Ovídio é paralela à de Propércio: Acântis é uma mulher com poderes sobrenaturais (Prop. 4.8.5-18), que também estimula uma competição entre os amantes, além de contrapor o poeta pobre àquele que traz presentes (Prop. 4.8.45-62). Além disso, encerram-se ambas com uma imprecação contra as alcoviteiras, seja Dipsas (Ov. Am. 1.8.109-14) ou Acântis (Prop. 4.5.63-78).

O diálogo entre Ov. Am. 1.8 e Prop. 4.5 não passou desapercebido a quem produziu a inscrição CIL 4.1893-1894, já que o segundo dístico da inscrição foi retirado, precisamente, de Prop. 4.5.47-8: Ianitor ad dantis uigilet: si pulsat inanis,/ surdus in odbuctam somniet usque seram (“Que o porteiro vigie quem dá: sem presentes,/ que reste mudo e sonhe junto à tranca!”). Deve-se observar que, para além do tema comum a ambos os dísticos (a disputa entre amantes e a presença do eu-elegíaco escondido atrás da porta), há importante diferença entre os poemas dos dois autores: ao passo que, em Ovídio, o eu-elegíaco é descoberto, em Propércio, por sua vez, sua presença não é revelada. Inscritas paralelamente em uma porta, a colagem de Ovídio e Propércio sugere que o segundo foi reinterpretado e contaminado pelo primeiro, invertendo-se a relação de emulação original (Ovídio a emular Propércio) e ressaltando-se o diálogo paralelo que de fato há entre Ov. Am. 1.8 e Prop. 4.5. Oculto no poema, o exclusus amator de Propércio, contaminado pela contiguidade a Ovídio, torna-se revelado na inscrição parietal.

A inscrição feita logo abaixo de CIL 4.1893-1894 é igualmente interessante para compreendermos como ocorre esse diálogo poético através das inscrições parietais. Em CIL 4.1895 (Imagem 3) lê-se um novo dístico elegíaco: Quid pote tan durum saxso aut quid mollius unda | dura tamen molli saxsa cauantur aqua). Para os editores do CIL, é possível que ele tenha sido feito “talvez pela mesma mão” (eadem fortasse manu) da inscrição CIL 4.1893-1894. Porém, levando em consideração o apógrafo dos editores, três aspectos indicam ser mais provável a leitura contrária: a irregularidade da escrita, que não aproveita bem o espaço disponível; a ausência do uso sistemático do ponto intermedial, como ocorre em CIL 4.1893-1894; e, acima de tudo, a evidência de que não há, do ponto de vista ortográfico, um domínio linguístico bem sucedido, como evidenciam as variações de tan, saxso e saxsa (por tam, saxo e saxa, respectivamente).15 Nesse caso, é mais provável imaginar, portanto, que quem realizou a inscrição possuía um grau de letramento mais baixo do que quem inscreveu CIL 4.1893-1894.

IMAGEM 3

Fonte: CIL 4.1895

De fato, quando observamos o dístico de Ovídio ao qual CIL 4.1895 alude (Ov. Ars am., 1.475-6), é precisamente essa a impressão que ocorre: quid magis est saxo durum, quid mollius unda?/ dura tamen molli saxa cauantur aqua (“Que é que existe mais rijo do que a pedra, mais mole do que a água?/ A pedra dura, porém, é escavada pela água mole”). As substituições são notáveis. Do ponto de vista métrico, elas não descaracterizam o dístico elegíaco, que apresenta o seguinte esquema: para o hexâmetro, ˉ ˇ ˇ | ˉ ˉ | ˉ ˉ | ˉ || ˉ | ˉ ˇ ˇ | ˉ ˆ; para o pentâmetro, ˉ ˇ ˇ | ˉ ˉ | ˉ || ˉ ˇ ˇ | ˉ ˇ ˇ | ˉ. A única variação métrica refere-se à cesura do hexâmetro: ao passo que, em Ovídio, é heptemímera, na inscrição, a cesura na mesma posição quebraria a elisão de saxso aut, descaracterizando o metro. A bem da verdade, o hexâmetro da inscrição não parece enquadrar-se com facilidade em qualquer uma das cesuras canônicas (trimímera, pentemímera, heptemímera, ou mesmo a bucólica). As substituições, além disso, alteram levemente o sentido do verso ovidiano, que passa de uma interrogação comparativa do tipo “o que há mais... do que?” para “O que pode [ser] tão... quanto...?”,16 de modo que a inscrição poderia ser traduzida como “O que pode [ser] tão rijo quanto a pedra ou o que mais mole do que a água? | A pedra dura, porém, é escavada pela água mole”.

Se aspectos formais indiciam certa limitação, é igualmente curiosa, do ponto de vista do conteúdo, a relação que se estabelece entre CIL 4.1895 e as inscrições anteriores. Sob esse ângulo, as semelhanças são tênues: em Ov. Ars am. 1.457-84, o eu-elegíaco dá instruções ao leitor de como convencer a amada através de missivas, ao passo que, nos poemas de Ovídio e Propércio citados em CIL 4.1893-1894, duas lenae dão orientações a Corina e Cíntia acerca do melhor amante a ser escolhido. Acima de tudo, há uma diferença estrutural: em Ars am. 1.457-84, não há qualquer menção à porta, elemento crucial tanto para os dois poemas anteriores quanto para o contexto das inscrições. Ou seja, não há a tópica, presente em Ovídio e Propércio, do paraklausíthyron, importante para a compreensão das inscrições em seu contexto arqueológico. Portanto, somando-se os elementos até aqui referidos – variação ortográfica, métrica parcialmente corrompida, variação no conteúdo, relação tênue com os passos citados em CIL 4.1893-1894 –, estamos diante de alguém que, com médio grau de letramento, reconhece os versos na entrada da Basílica e engaja-se no diálogo poético, ainda que não perceba o jogo exato entre aquilo que CIL 4.1893-1894 cita e o espaço onde é citado.

A porta, como se depreende a partir da análise de CIL 4.4491, 1893-1894 e 1895, foi um espaço privilegiado de diálogo poético elegíaco. Aberta à intervenção de pessoas com objetivos e graus de domínio técnico e poético variados, tais inscrições, quando analisadas no contexto em que foram produzidas, dão materialidade à tópica elegíaca do paraklausíthyron, isto é, do lamento do exclusus amator diante da porta. O jogo é de fato muito interessante: através das inscrições, insere-se a porta entre a materialidade concreta (realidade arqueológica da inscrição) e a tópica poética (a ficção, o paraklausíthyron). Fronteira cara a Propércio, trata-se de processo semelhante ao que Martins (2015, p. 149) analisa em relação à persona poética produzida por Propércio: “Ao estabelecer o controle da situação de fala nas mãos de uma persona híbrida – real e fictícia –, o poeta, digamos, escancara as ‘portas’ da ficcionalidade poética elegíaca como que dando estatuto metapoético ao paraklausíthyron”. Se é verdade, como diz Veyne (1983, p. 15), que “nosso poeta e sua heroína [Propércio e Cíntia] fazem ménage à trois com o leitor (ou mais precisamente com o narratário)”, gravados nas portas de Pompeia, Propércio e Cintia oferecem-se a todas/os que queiram participar do seu encontro.

Propércio reconfigurado

Quem, às vésperas da erupção do Vesúvio em 79 d.C., adentrasse o átrio da Casa dei Scienziati (6.14.43)17 teria a possibilidade de ler ao menos dez inscrições parietais (CIL 4.1520-1529). Todas elas parecem gravitar em torno de CIL 4.1520 (Imagem 4):18Candida me docuit nigras | odisse puellas odero se potero sed non inuitus | amabo | Scripsit Venus Fisica Pompeiana.

IMAGEM 4

Fonte: CIL 4.1520

A inscrição CIL 4.1520 é marcada por diversas irregularidades. Em primeiro lugar, a separação entre as palavras, ou entre os sintagmas, é desigual: ora são inscritos sem separação, como na linha 1; ora há o uso do ponto intermedial, como na linha 2. Essa irregularidade sugere, por sua vez, mudança de intenção ao longo da própria escrita, iniciada de uma forma, mas logo modificada. Em segundo lugar, há uma pequena alteração ortográfica na linha 2, a conjunção condicional si escrita como se, variação que indicia o manejo de um estrato mais popular da língua latina. Em terceiro lugar, comparada ao texto modernizado (Imagem 5), há mau aproveitamento do espaço em relação, não às palavras, mas aos versos: aquilo que corresponde ao primeiro verso na transcrição modernizada (Candida me docuit nigras odisse puellas), está dividido entre duas linhas, embora houvesse espaço para manter o verso indiviso; em consequência, o que corresponde ao segundo verso (Odero, si potero, sed non inuitus amabo) encontra-se igualmente dividido entre duas linhas, e de maneira ainda mais dramática, já que amabo fica isolado na terceira linha da inscrição.

Note-se, por fim, que os editores do CIL empregam duas formas de apresentação do texto (Imagem 5): a primeira, localizada no alto da entrada, reproduz a disposição do texto conforme se encontra na parede e inclui a assinatura de quem fez a inscrição; localizada no aparato crítico, a segunda moderniza o texto para que se torne adequado à apresentação típica do dístico elegíaco (embora sejam, na realidade, dois versos hexamétricos, e não um hexâmetro seguido de um pentâmetro) e exclui a autoria.

IMAGEM 5

Fonte: CIL 4.1520

Do ponto de vista literário, o primeiro verso da inscrição remete a Propércio (1.1.5):

Cíntia, a primeira, me prendeu com seus olhinhos,

um coitado intocado por Cupidos.

Então Amor tirou-me a altivez do olhar

e esmagou minha testa com seus pés

até que me ensinou a odiar meninas castas, 5

sem pejo e a viver em desatino.

Já faz um ano que o furor não me abandona

e ainda sofro os Deuses contra mim.

Cynthia prima suis miserum me cepit ocellis,

contactum nullis ante Cupidinibus

Tum mihi constantis deiecit lumina fastus

et caput impositis pressit Amor pedibus,

donec me docuit castas odisse puellas, 5

improbus, et nullo uiuere consilio.

Et mihi iam toto furor hic non deficit anno,

um tamen aduersos cogor habere Deos.

(Tradução adaptada, grifos meus)

Através da comparação da inscrição com o texto properciano, nota-se a substituição de donec e castas, em Propércio, por Candida e nigras, na inscrição, alteração que não descaracterizou a métrica do hexâmetro. O verso de Prop. 1.1.5 donec me docuit castas odisse puellas apresenta um esquema métrico que pode ser representado da seguinte maneira: ˉ ˉ | ˉ ˇ ˇ | ˉ || ˉ | ˉ ˉ | ˉ ˇ ˇ | ˉ ˆ. Ignorada sua disposição física irregular, a inscrição apresenta uma única variação, a substituição do espondeu pelo dátilo no primeiro pé, resultando no seguinte esquema: ˉ ˇ ˇ | ˉ ˇ ˇ | ˉ || ˉ | ˉ ˉ | ˉ ˇ ˇ | ˉ ˆ. A despeito, portanto, dessa inovação (aceita pelas regras de metrificação), conservou-se o metro e mesmo a cesura pentemímera foi mantida, o que, à primeira vista, indicia um manejo do verso a partir do uso consciente das regras de metrificação latina.

Do ponto de vista do sentido, por sua vez, as alterações reformulam a sintaxe: ao passo que o v. 5 de Propércio é uma oração subordinada temporal (introduzida por donec) cujo sujeito é Amor (v. 4), o v. 1 da inscrição é uma oração independente com sujeito próprio, Candida. Mais de um significado, por sua vez, pode estar sugerido em Candida, sobretudo quando relacionada a nigras puellas. A primeira possibilidade é ler-se Candida como um nome próprio feminino, uso substantivo atestado, por exemplo, em CIL 4.1815 e 2310l, o que apontaria para uma leitura – deixemos o nigras em suspenso – como “Cândida [uma mulher específica] me ensinou a odiar meninas nigras”. Outra possibilidade é ler candida não como um termo onomástico, mas como um adjetivo ligado a um termo elíptico, como em candida [puella] me docuit nigras odisse puellas. Nessa leitura, sem entrar ainda no mérito de como interpretar o significado de candida e de nigras, haveria algo como “uma [menina] candida me ensinou a odiar meninas nigras”.19

Porém, as duas possibilidades – a primeira, substantiva; a segunda, adjetiva – não esgotam o significado que se pode conferir à oposição candida versus nigras, palavras que iniciam e terminam o primeiro verso da inscrição, como chama atenção Milnor (2014, p. viii). A consulta ao Oxford Latin Dictionary e ao ThesaurusLinguae Latinae indica ao menos três possibilidades adicionais. Para a análise ora proposta, destaca-se o seguinte. Para candidus, -a, -um: 1. “brilhante”, “luminoso” “cheio de luz”; 2a. de pele branca ou 2b. de cabelo loiro; e 3. referente ao caráter “feliz”, “alegre”, “próspero”, “bom”, “benevolente” de uma pessoa.20 Já para niger, -gra, -grum: 1. “escuro”, em oposição a “claro”; 2a. de pele preta ou 2b. de cabelo moreno; e 3., relacionado ao caráter e à reputação de alguém, “negro, mau”.21 Em suma, além da leitura onomástica de “Cândida [uma mulher específica] me ensinou a odiar meninas nigras” (na qual o sentido do adjetivo nigras fica de difícil resolução), três leituras são possíveis para candida [puella] me docuit nigras odisse puellas, todas derivadas da oposição fundamental entre claro e escuro (possibilidade 1): 2a. “uma [menina] branca me ensinou a odiar meninas pretas”; 2b. “uma [menina] loira me ensinou a odiar meninas morenas”; e 3. “uma [menina] de bom caráter me ensinou a odiar meninas de mau caráter”.

O próprio contexto arqueológico sugere, de fato, uma primeira chave de leitura mais verossímil do que a onomástica. No mesmo átrio da Casa dei Scienziati (6.14.43) está localizada a inscrição CIL 4.1527: rusticus est Corydon (“é o rústico Córidon”).22 Trata-se de citação quase literal do primeiro hemistíquio do verso 56 da Écloga 2 de Virgílio: Rusticus es, Corydon; nec munera curat Alexis (“És um rústico, Córidon! Aléxis não dá importância às tuas prendas”). A relação entre a inscrição que contém a alusão ao verso de Virgílio com aquela outra que remete a Propércio, ocorre em vários níveis:23 não apenas está localizada no mesmo átrio, como ainda se encontra exatamente ao lado da inscrição CIL 4.1526, a qual, inscrita pela mesma mão de CIL 4.1520, apresenta apenas o início dessa inscrição: Candida. A associação entre ambas sugere que, ao menos para quem inscreveu CIL 4.1527 na parede, o Propércio aludido em Candida me docuit nigras odisse puellas deve ser aproximado do Virgílio aludido em rusticus est Corydon.

Sob esse aspecto, assumem importância para esta análise a estrutura e o conteúdo da Écloga 2. Nela, o pastor Córidon arde de paixão pelo jovem Aléxis, mas, sem esperanças de efetivar o amor, retira-se a um bosque (v. 1-5). Dirigindo-se ao ausente Aléxis, Córidon lamenta sua crueldade (v. 6-13) e, imaginando outros amores, afirma:

Acaso não seria melhor eu suportar as azedas iras de Amarílis

e a sua soberba arrogância? Acaso suportar Menalcas, 15

embora ele seja de tez escura e tu sejas tão branco?

Ah! belo rapaz, não confies demasiado na cor da pele!

Os brancos ligustros caem, os negros mirtilos são colhidos.

nonne fuit satius tristis Amaryllidos iras

atque superba pati fastidia? nonne Menalcan, 15

quamuis ille niger, quamuis tu candidus esses?

o formose puer, nimium ne crede colori:

alba ligustra cadunt, uaccinia nigra leguntur.

(Grifos meus)

Como na inscrição, os versos de Virgílio assentam-se na oposição entre escuro e claro – niger ... candidus (v. 16) –, mas também entre claro e escuro – alba ... nigra (v. 18). Em ambas as possibilidades, está em jogo não somente a beleza, mas sobretudo o caráter de quem está envolvido. O candidus Aléxis (v. 16) é também um formose puer (v. 17), contra o qual Córidon opõe o niger Menalcas (v. 16) e as tristis ... iras de Amarílis (v. 14). A oposição claro e escuro (sentido 1 visto acima), mesmo tendo uma nuance física (2a. e 2b.) sugerida por colori (v. 17), está antes associada ao caráter moral das personagens envolvidas (sentido 3). A imagem dos alba ligustra (v. 18) – árvores frondosas e nobres que são passíveis de queda – em oposição aos humildes uaccinia nigra – que podem ser colhidos por qualquer um – sintetiza todas essas oposições.

Tal jogo de opostos está associado, tanto na inscrição como na Écloga 2, a uma escolha por um parceiro: Córidon insta o puer a escolher bem, a inscrição fala do ódio a uma categoria de puellae em favor de outra. É precisamente esse sentido que tem o primeiro hemistíquio do verso aludido na inscrição CIL 4.1527. Trata-se da abertura da última seção do poema, em que Córidon, após expor a Aléxis seus bens para atraí-lo (v. 19-55), se arrepende da investida – “És um rústico, Córidon! Aléxis não dá importância às tuas prendas” (Rusticus es, Corydon; nec munera curat Alexis, v. 56) – e rejeita o amado: “Se ele não quer saber de ti, hás-de encontrar um outro Aléxis” (inuenies alium, si te hic fastidit, Alexin, v. 73). Estamos, portanto, diante de um cenário de escolha amorosa, mediada por uma rejeição, muito similar ao de Candida [puella] me docuit nigras odisse puellas. Através da mediação de CIL 4.1526, a inscrição CIL 4.1527 funciona, assim, como um comentário a CIL 4.1520, explorando nela temas em comum com a Écloga 2 de Virgílio: quem inscreveu aquele grafite reconheceu neste o jogo claro-escuro do rústico Córidon.

Se lembrarmos, por sua vez, que, em Propércio, puella – ou melhor, a scripta puella (Prop. 2.10.8) – é sinônimo da própria poesia, teríamos ainda esta nova possibilidade derivada de 3: “a boa poesia me ensinou a odiar a má poesia”. A chave para essa leitura pode estar precisamente na presença da expressão candida [puella] empregada em outros contextos metapoéticos. Em Catulo, por exemplo, observamos sua ocorrência em três poemas (13.4, 35.8 e 86.1), das quais será analisada apenas a primeira.24 Catulo 13 é poema não elegíaco dirigido ao amigo Fabulo, cujo tom é tanto convivial quanto metapoético (Oliva Neto, 1996, p. 45-6):

Jantarás bem, Fabulo, em minha casa,

muito em breve se os deuses te ajudarem,

se contigo levares farto e bom

jantar, mas não sem cândida menina

e vinho e graça e todas as risadas. 5

Tudo isto se levares, meu encanto,

jantarás bem, que teu Catulo tem

só de teias de aranha cheio o bolso.

Em troca aceitarás meros amores

e o que há de mais suave ou elegante, 10

pois um perfume te darei, que à minha

menina Vênus e os Cupidos deram

e ao senti-lo, Fabulo, pedirás

que te tornem os deuses só nariz.

Cenabis bene, mi Fabule, apud me

paucis, si tibi dei fauent, diebus,

si tecum attuleris bonam atque magnam

cenam, non sine candida puella

et uino et sale et omnibus cachinnis. 5

Haec si, inquam, attuleris, uenuste noster,

cenabis bene; nam tui Catulli

plenus sacculus est aranearum.

Sed contra accipies meros amores

seu quid suauius elegantiusue est: 10

nam unguentum dabo, quod meae puellae

donarunt Veneres Cupidinesque,

quod tu cum olfacies, deos rogabis,

totum ut te faciant, Fabulle, nasum.

(Grifos meus)

Ao convidar o amigo Fabulo a jantar em sua casa, Catulo – ou melhor, o eu-poético associado a Catulo – insta-o a trazer o próprio “farto e bom jantar” (bonam atque magnam cenam, v. 3-4), “vinho e graça e todas as risadas” (et uino et sale et omnibus cachinnis, v. 5), devendo ser trazida também a candida puella, a “cândida menina” (v. 4). Por dizer-se pobre e ter apenas aranhas no bolso (v. 8), o eu-lírico promete, em troca, apenas poesia amorosa (“meros amores”, meros amores, v. 9), caracterizada como – e aqui os termos têm valor de reflexão metapoética – “suave ou elegante” (suauius elegantiusue, v. 10) e impregnadas por “Vênus e Cupidos” (Veneres Cupidinesque, v. 11-2).

Como nota Oliva Neto (2024, p. 218), a locução candida puella de Catulo é retomada por Horácio (Epodo 11, v. 28) – ardor puellae candidae (“ardor por menina radiante”) –, ingressando, assim, no círculo dos poetas augustanos. Em Ovídio, por sua vez, a expressão candida puella ocorre na elegia 2.4, do livro dos Amores, poema que, como Prop. 1.1, é altamente metapoético e se estrutura em três partes. Na primeira delas (v. 1-10), o eu-elegíaco rejeita atrever-se a defender seus “depravados costumes” (mendosos ... mores, v. 1) e confessa os seus delitos (delicta, v. 3). Cedendo aos erros, o eu-elegíaco reconhece ser incapaz de governar-se – “Faltam-me forças e poder para me governar a mim mesmo” (nam desunt uires ad me mihi iusque regendum, v. 7) –, situação que encontra cem causas – “cem são as razões para eu estar, sempre, a amar” (centum sunt causae cur ego semper amem, v. 10).

A partir do verso 11, inicia a segunda parte do poema, na qual há uma listagem das possíveis causas do amor, encerrada apenas no verso 39. Nesse longo rol, o eu-elegíaco opõe, intercalando-os, dois tipos de mulheres – dois tipos, portanto, de poesia. Ao primeiro, associam-se as seguintes características: “olhos com recato” (oculos ... modestos, v. 11), “pudor” (pudor, v. 12), “agreste” e como as “severas Sabinas” (aspera ... rigidasque ... Sabinas, v. 15), “culta” e possuidora de “dotes” artísticos (docta ... dotata per artes, v. 17), alguém que reconhece a poesia do eu-lírico como superior à de Calímaco (v. 19-20), “com elegância” (molliter, v. 23), alguém que “canta com doçura” (dulce canit, v. 25), que tem “rosto aprazível” (placet gestu, v. 29), que se movimenta com tal sensualidade a ponto de poder transformar o casto Hipólito em um Priapo (v. 30-2), que é tão alongada que pode ocupar um leito inteiro (v. 33-4). Ao segundo, são associados os seguintes traços: “provocante” e “não simplória” (procax ... rustica non est, v. 13), “bem viva na doçura do leito” (in molli mobilis esse toro, v. 14), fingidora (v. 16), “rude” e marcada por “simplicidade” (rudis ... simplicitate, v. 18), alguém que diz que a poesia do eu-lírico é inferior (v. 21-2), que é “bronca” (dura, v. 23), tocadora de “queixosas cordas” (querulas ... chordas, v. 27), marcada pela “pequenez” (breuitate, v. 35) e que “não é elegante” (non est culta, v. 37) devido a estar “cheia de enfeites” (ornata est, v. 38), cheia de “prendas” que servem para exibição (dotes... exhibet suas, v. 38). Diante de mulheres – e formas poéticas – antagônicas, a conclusão a que chega o eu-lírico é esta: “por uma e outra sou arrebatado;/ ambas, a alta e a pequena, caem bem ao meu desejo” (corrumpor utraque;/ conueniunt uoto longa breuisque meo, v. 35-36).

De fato, a última parte do poema estrutura-se a partir justamente do reconhecimento de que ambos – ou melhor, todos – os tipos de mulheres são passíveis dos amores do eu-elegíaco. O verso que abre a terceira seção de Amores 2.4 é particularmente interessante para nossa análise de CIL 4.1520:

A alvura da pele há de seduzir-me, há de seduzir-me a mulher bem rosada;

e até em cores baças é prazenteiro o amor; 40

se tombam, de uma fronte branca como a neve, cabelos negros,

Leda fazia-se admirar pela sua negra cabeleira;

se são ruivos, a Aurora era aprazível pelos seus cabelos cor de açafrão.

A todas as histórias o meu amor é capaz de adaptar-se.

candida me capiet, capiet me flaua puella;

est etiam in fusco grata colore Venus. 40

seu pendent niuea pulli ceruice capilli,

Leda fuit nigra conspicienda coma;

seu flauent, placuit croceis Aurora capillis.

omnibus historiis se meus aptat amor.

(Grifos meus)

De fato, o verso 39 – candida [puella] me capiet, capiet me flaua puella – é impressionantemente paralelo a CIL 4.1520 – candida [puella] me docuit nigras odisse puellas –, com a modificação de que, no lugar de flaua puella (em Ovídio), se encontra nigras puellas (na inscrição). Ainda que se mencionem pulli ... capilli (“cabelos negros”) no verso 41,25nigra ocorre apenas no verso 42: Leda fuit nigra conspicienda coma. É verdade que a paleta ovidiana é mais rica que a da inscrição, opondo não somente candida (v. 39) e nigra (v. 42), mas também flaua (v. 39), in fusco ... colore (v. 40), niuea e pulli (v. 41), flauent e croceis (v. 43). No entanto, a construção paralelística observada tanto no primeiro verso do trecho de Ovídio como no da inscrição, bem como a oposição entre candida e nigra em ambas, são um forte indício de um complexo diálogo poético – para não dizer metapoético – mediado por Catulo (13.4), Horácio (Epodo 11.28), Virgílio (Écloga 2.14-8) e Propércio (1.1.5). Como dizem os dois últimos versos da elegia 2.4 de Ovídio, meninas de todos os matizes agradam ao eu-lírico: “Enfim, as mulheres que podem apreciar-se em toda a cidade de Roma,/ a todas elas pode o meu amor abranger” (denique quas tota quisquam probat Vrbe puellas,/ noster in has omnes ambitiosus amor, v. 47-8). A inscrição, à sua maneira, também fala, opondo-as, de todas as puellae de Pompeia – e, através delas, também das de Catulo, de Horácio, de Propércio e de Ovídio, além do puer Aléxis de Virgílio –, sintetizadas em um único verso: Candida [puella] me docuit nigras odisse puellas.

Poderia soar exagerado argumentar que também Ovídio foi intencionalmente inserido no cadinho que, fundindo todos aqueles poetas, gerou a inscrição, não fosse a presença do segundo verso de CIL 4.1520. Dito claramente: trata-se de uma citação quase ipsis litteris de Ov. Am. 3.11b.35, odero, si potero; si non, inuitus amabo.26 Ainda mais do que no caso da Écloga 2, aqui a associação foi intencionalmente feita, não como comentário, mas como parte da própria fatura do grafite, pela mesma pessoa que o inscreveu na parede do átrio da Casa dei Scienziati (6.14.43). É verdade que o verso da inscrição não corresponde exatamente ao de Ovídio: comparando-os, observa-se a única alteração da conjunção condicional si, presente no texto ovidiano, para a conjunção adversativa sed, sem que haja qualquer alteração na estrutura métrica do hexâmetro, que apresenta este esquema: ˉ ˇ ˇ | ˉ ˇ ˇ | ˉ || ˉ | ˉ ˉ | ˉ ˇ ˇ | ˉ ˆ.

Se a estrutura métrica não é capaz de dar grandes pistas para a interpretação da inovação, resta recorrer à sintaxe. No original, há dois períodos hipotéticos coordenados entre si: odero, si potero e si non [potero], inuitus amabo (“hei de odiar, se for capaz; se não, contra minha vontade hei de amar”). Na inscrição, conservou-se o período hipotético inicial – odero, si potero –, coordenando-se a ele não um novo período hipotético, mas uma oração sindética adversativa – sed non inuitus amabo (“hei de odiar, se for capaz, mas não contra minha vontade hei de amar”). Independentemente se o advérbio de negação non incide apenas sobre o particípio inuitus ou sobre a oração como um todo – a gramática permite ambos –, a presença da conjunção adversativa torna, à primeira vista, o verso algo contraditório ao opor a possibilidade do ódio futuro com a do amor futuro, amor que, aliás, será fato absoluto, autônomo, como sugere sua presença isolada na linha 3 da inscrição.

A bem da verdade, ao analisar o contexto poético do qual o verso foi extraído, nota-se que a contradição, presente na inscrição, também se encontra na elegia de Ovídio:

Lutam entre si e o meu coração amolecido cada um para seu lado o puxam

daqui o amor, dali o ódio, estou certo, é o amor que vence.

Hei de odiar, se for capaz; se não, contra minha vontade hei de amar. 35

Não ama o jugo o boi; aquilo, no entanto, que odeia, tem de suportá-lo.

Fujo da devassidão; àquele que foge, a beleza o traz de volta.

Abomino os vícios de caráter; o corpo, eis o que amo.

Assim, nem sem ti nem contigo sou capaz de viver,

e parece que nem sei o que quero. 40

luctantur pectusque leue in contraria tendunt

hac amor, hac odium, sed, puto, uincit amor.

[odero, si potero; si non, inuitus amabo: 35

nec iuga taurus amat; quae tamen odit, habet].

nequitiam fugio: fugientem forma reducit;

auersor morum crimina: corpus amo.

sic ego nec sine te nec tecum uiuere possum

et uideor uoti nescius esse mei. 40

(Grifos meus)

Como em Candida [puella] me docuit nigras odisse puellas, o eu-elegíaco de Am. 3.11b vê-se cindido entre um polo positivo – amor – e outro negativo – odium – (v. 36), que, lutando, jogam seu “coração amolecido” (pectusque leue, v. 35) em sentidos opostos (in contraria, v. 35). No entanto, no poema, essa cisão não implica o ódio de uma categoria de puella em detrimento de outras, mas sim a própria renúncia à capacidade de escolha e submissão à amada:

O que quer que sejas, sempre hás de ser minha! Tu, escolhe ao menos,

se queres que também te queira ou, antes, que contra vontade eu te ame. 50

Será melhor que eu largue as velas e as solte a ventos que as levem

do que, apesar de não o querer, ser forçado a querer amar-te.

quicquid eris, mea semper eris: tu selige tantum,

me quoque uelle uelis anne coactus amem. 50

lintea dem potius uentisque ferentibus utar,

quam, quamuis nolim, cogar amare tamen.

À sua maneira, o eu-elegíaco de Am. 3.11b, entregue à sorte da amada, também odiará, no futuro, ao mesmo tempo que amará. Como já ensinara Catulo (poema 85, um dístico elegíaco), a simultaneidade desses contrários é perfeitamente possível, ainda que inexplicável: “Odeio e amo. ‘Como, pois?’ talvez perguntes./ Não sei. Sinto ocorrer e crucifico-me” (Odi et amo. Quare id faciam fortasse requiris./ Nescio, sed fieri sentio et excrucior). O eco, presente tanto em Ovídio quanto na inscrição, sugere que, dividido entre sua candida [puella] e as nigras puellas que aprendeu a odiar, o eu-poético da inscrição amará, odiando – ou melhor, odiará, amando –, o que fará não livre de ressentimento e dor. Recorrendo a Am. 3.11b.35, o segundo verso do grafite impõe uma associação que expande o complexo primeiro verso, reinterpretando-o e conferindo-lhe ainda novos sentidos.

Inscrição parietal única pelo que foi visto até aqui, ela apresenta um último elemento excepcional, sua autoria: Scripsit Venus Fisica Pompeiana (“Escreveu Vênus Física Pompeiana”). Há mais de uma interpretação possível para a assinatura. Como na primeira chave de leitura de Candida, Venus Fisica Pompeiana pode ter um significado referencial, relacionado a uma pessoa concreta. É interessante notar que o próprio aparato crítico de CIL 4.1520 reconhece Fisica como nome próprio, talvez derivado de Fisius ou Fiseuius, e que também Vênus pode ser termo empregado, em sentido derivado, a “uma mulher que inspira amor em alguém”.27 A segunda possibilidade é referir-se à própria deusa Vênus.28 Nesse sentido, a inscrição seria um dom de Vênus, tal como o presente que a deusa oferece, no poema mencionado anteriormente, à puella de Catulo (13, v. 11-2). No entanto, a ocorrência do particípio inuitus (v. 2 da inscrição), estando no nominativo singular masculino, impossibilita ambas as possibilidades de autoria feminina.29

Outra leitura possível tem a ver com a própria cidade. Não é de menor importância a informação de que, para os romanos, o nome de Pompeia era Colonia Cornelia Veneria Pompeianorum, como ocorre em CIL 4.538. De fato, a cidade de Pompeia, Vênus e o universo amoroso e sexual estão intimamente associados, como evidencia a inscrição CIL 4.5092:

Se sentisses a chama do amor, condutor,

apressarias mais para veres Vênus.

Amo [o jovem] Venusto. Peço-te, chicoteia, vamos!

Tu bebeste: vamos, toma o chicote e bate-o,

Leva-me a Pompeia, onde o amor é doce 5

meu és

amoris ignes si sentires, mulio,

magi(s) properares, ut uideres Venerem.

diligo [iuuenem] Venustum; rogo, punge, iamus.

bibisti: iamus, prende lora et excute,

Pompeios defer, ubi dulcis est amor 5

meus es

Embora seja possível reconhecer na assinatura de Venus Fisica Pompeiana a autoria (metafórica) da própria cidade de Pompeia, pode-se aventar ainda a possibilidade de tratar-se, não de um nome próprio de pessoa realmente existente, da deusa ou da cidade, mas de uma alegoria. Em primeiro lugar, é amplamente atestado o uso de Venus como substantivo comum no sentido de “atividade ou apetite sexuais, relação sexual”.30 Por sua vez, compreendido como adjetivo, o termo fisica pode ser uma forma popular de escrita para physica, no sentido adjetivo amplo de “natural”, “relativo à própria natureza”.31 Finalmente, o termo pompeiana deve ser compreendido da maneira mais simples e direta, como relativo a Pompeia.32 O uso do particípio masculino inuitus (linha 2) pode indicar, portanto, exatamente isto: que, sob essa alegoria, se esconde, na realidade, a própria encarnação do eu-elegíaco na figura de alguém como o Sr. Prazer Físico de Pompeia. Pessoa específica, deusa, a própria cidade ou alegoria que encarna o eu-elegíaco: a possibilidade de leitura é ampla, aberta e dependente da interpretação de quem ler o grafite até o fim. De qualquer forma, o significado não pareceu duvidoso ao menos à pessoa que, no mesmo átrio da Casa dei Scienziati (6.14.43), inscreveu um grafite ao lado do rascunho Candida me docuit (CIL 4.1528): sem qualquer cerimônia, à direita da inscrição anterior, lê-se irrumator (“fodedor”, CIL 4.1529).

Assim, quem adentrasse o átrio da Casa dei Scienziati (6.14.43) e parasse para ler a inscrição CIL 4.1520, teria à disposição uma gama variada de interpretações. Caso olhasse para aspectos formais da própria inscrição isoladamente, observaria uma divisão irregular do verso e poderia colocar em xeque a capacidade do/a autor/a em manejá-lo. A depender do conhecimento técnico do/a leitor/a, seria possível, ainda no nível formal, reconhecer que os dois versos da inscrição, embora advindos de dois poemas elegíacos, nem sequer formam um dístico, já que são dois hexâmetros dispostos em sequência. Por outro lado, caso se interessasse mais pelo conteúdo e sua relação com as demais inscrições do átrio ou com outros poemas da tradição literária romana, seria possível uma leitura graduada da mais referencial – “Cândida [uma mulher específica] me ensinou a odiar meninas nigras” – à mais metapoética – “a boa poesia me ensinou a odiar a má poesia”. Como “formas eruditas num veículo popular”, para retomar a feliz expressão de Funari (1989, p. 43) citada na introdução, Catulo, Horácio, Virgílio, Propércio e Ovídio forjam-se no cadinho dessa inscrição, reconfigurando-se mutuamente.

IMAGEM 6

Fonte: CIL 4.9847

Por sorte, conserva-se uma segunda ocorrência dos mesmos versos de CIL 4.1520, porém em outro contexto arqueológico. Trata-se de CIL 4.9847 (Imagem 6), que está localizada na parede ocidental à esquerda da porta (In tabernae pariete occidentali ad sin. portae, qua Euxini cauponam ... intras), pela qual se entra à Taverna de Euxino (1.11.11). Inscrito em estuque levemente vermelho, o texto localiza-se abaixo da figura de um Priapo de mesma cor (in tectorio subrubro parvo tecto instructo sub Priapi figura colore rubro), tendo sido transcrito pelos editores do CIL da seguinte maneira: Candida me docuit nigras o[d]isse | puellas. Odero, si potero; si non, | inuitus amabo.

Do ponto de vista textual, ambos os versos de Propércio (1.1.5) e Ovídio (Am. 3.11b.35) encontram-se mais bem reproduzidos nessa ocorrência que na anterior, como indica o uso da conjunção si (na inscrição anterior, seu primeiro emprego fora substituído por se e o segundo, por sed). Por sua vez, a inscrição da Taverna de Euxino não indica autoria (Scripsit Venus Fisica Pompeiana, na anterior). As letras são irregulares, como indica a variação do /d/ na primeira linha, e não há qualquer uso do ponto intermedial para separar as palavras ou os sintagmas. Possuindo o mesmo número de linhas, não se inscrevem os versos de modo a respeitar as quebras dos dois hexâmetros, como na inscrição anterior, mas parece privilegiar-se, nesse caso, o preenchimento do espaço em detrimento dos limites dos versos.

Como anotam os editores, o texto de CIL 4.9847 encontra-se relacionado ao importante elemento imagético referido: a imagem de Priapo em cores vermelhas. É inevitável que, posicionados contiguamente à imagem do deus itifálico, os versos sejam reinterpretados em relação a ela, sendo, portanto, inseminados pela figura do deus e por seus poemas (a Priapeia Latina). É notável, por exemplo, que o poema 82 dessa coleção se refira, precisamente, a certa impotência que teria obstado os amores do eu-poético por um candidus puer, mal proveniente de um Priapo representado – como na Taverna de Euxino – com a cor avermelhada:33

Que novidade é esta? É a cólera dos deuses?

No silêncio da noite, quando, oculto ao quente

abraço meu, jazia um cândido menino,

Vênus não veio e, inerte, meu pênis não pôs

viril sua senil cabeça para fora. 5

É o teu querer, Priapo, tu que sob as árvores,

coroada de pâmpanos a sacra testa,

sóis ficar, rubro com teu falo enrubescido?

Quid hoc noui est? Quid ira nuntiat deum?

Silente nocte candidus mihi puer

tepente cum iaceret abditus sinu,

Venus fuit quieta nec uiriliter

iners senile penis extulit caput. 5

Placet, Priape, qui sub arboris coma

soles sacrum reuincte pampino caput

ruber sedere cum rubente fascino?

(Grifos meus)

A recorrência das cores – candidus/a, para o puer do poema e a puella da inscrição, e ruber/rubente/subrubro, para o Priapo de ambos – pode contaminar, assim, o significado de CIL 4.9847 a partir da imagem do deus e da alusão a esse poema. O mesmo ocorre, e de maneira ainda mais explícita, em relação ao poema 46 da Priapeia Latina, no qual se menciona, precisamente, certa non candidior puella:

Menina menos clara do que um Mouro,

mais enferma que todos os veados,

mais baixa que os Pigmeus, que temem grous,

mais áspera que um urso e mais peluda,

mais larga do que as roupas Medas e Índicas: 5

vê se tu vais p’ro inferno, junto aos Manes,

que por mais que eu pareça preparado,

vou precisar de muito afrodisíaco

p’ra te esfregar as covas das virilhas

e raspar tantos vermes da boceta. 10

O non candidior puella Mauro:

sed morbosior omnibus cinaedis,

Pygmaeo breuior gruem timenti,

ursis asperior pilosiorque,

Medis laxior Indicisque bracis: 5

Manes hic licet ut libenter ire;

nam quamuis uidear satis paratus,

erucarum opus est decem manipilis,

fossas inguinis ut teram dolemque

cunni uermiculos scaturrientes. 10

(Grifos meus)

Em ambos os casos, há reinterpretação dos versos de Propércio e Ovídio, aludidos em CIL 4.9847, na chave rebaixada e invectiva da Priapeia latina.34 Direcionam precisamente a tal leitura, além da figura do deus, o fato de a primeira linha opor Candida e odisse e de a terceira isolar inuitus amabo (“contra minha vontade hei de amar”), rearranjo na forma de dispor o texto que altera a construção do sentido de CIL 4.1520 visto anteriormente. Ódio e contrariedade estão, portanto, em primeiro plano em CIL 4.9847. Com efeito, é justamente essa interpretação que parece ter ocorrido à pessoa que inscreveu, logo abaixo, o seguinte comentário (CIL 4.9849): [Venimus h]oc cupidi, multo magis ire cupimus (“Viemos aqui,35 desejosos; muito mais desejamos partir”). Embora não chegue a ser tão rebaixado e invectivo em sua rejeição da experiência buscada (“desejosos”, cupidi), claro está que a experiência resultou negativa, o que se expressa pela vontade premente de partir expressa pela adversativa assindética (“muito mais desejamos partir”, multo magis ire cupimus).

Finalmente, chama atenção que mesmo aí possa ter havido certa leitura focada no aspecto metapoético. Ao menos é o que indica uma segunda inscrição ligada a CIL 4.9847, em que se lê: Hic duo riuales ca(n)ont. | Una puella tenet fasces. | Tr [...] s cui faz | na [...] ae (CIL 4.9848). Embora muito lacunar, pode-se traduzi-la como “Neste local dois rivais compõem.36 | Uma única jovem ocupa as obras.37 | Tr [...] s a quem fás | na [...] ae”. Porém, fica a impressão de que o/a autor/a não reconheceu nos dois versos de CIL 4.9847 os poetas de fato aludidos – Propércio e Ovídio –, mas que os interpretou como compostos ad hoc naquela parede, para aquela ocasião. A partir desse comentário epigráfico, a inscrição Candida me docuit nigras o[d]isse | puellas. Odero, si potero; si non, | inuitus amabo adquire vida própria, independente de Propércio, Ovídio e todos os demais. Por outro lado, ao passo que o uso do verbo cano, que possui alto índice de literariedade (Milnor, 2009, p. 298), indique certo conhecimento literário – ou sua busca –, não obstante ele é empregado com uma notável variação ortográfica (ca(n)ont por canunt), evidência de um substrato popular da língua latina. Independentemente de o/a autor/a reconhecer o Propércio e o Ovídio do registro parietal, ao interpretar CIL 4.9847 como uma disputa poética, é notável que a puella seja associada tão intimamente à matéria dos fasces, ecoando a scripta puella (Prop. 2.10.8) típica do cantar/compor (canat) da primeira idade (“Que os jovens cantem Vênus”, Aetas prima canat Veneres, Prop. 2.10.7-8).

Inserida numa taverna, CIL 4.9847 permite-nos observar a inscrição analisada – Candida me docuit nigras o[d]isse | puellas. Odero, si potero; si non, | inuitus amabo – reconfigurar os mesmos dois versos de Propércio (1.1.5) e Ovídio (Am. 3.11b.35) presentes em CIL 4.1520. Se, no átrio da Casa dei Scienziati (6.14.43), as relações entre as inscrições sugerem interpretações metapoéticas, mediadas por Catulo, Horácio, Virgílio, Propércio e Ovídio, no caso da entrada da Taverna de Euxino (1.11.11), seu significado é diverso, seja como interpretação rebaixada e invectiva através da figura de Priapo e da alusão a poemas da Priapeia latina, seja como disputa entre dois poetas que tematizam a mesma puella em dois fasces. Em face da análise empreendida neste artigo, afirmar que “o poema candida me docuit talvez tenha pouco significado em si mesmo” (Milnor, 2014, p. 92) não somente trai seu – complexo – jogo metapoético, como ainda ignora os contextos em que as duas versões foram encontradas. Ao contrário, na domus e na taverna, Propércio (1.1.5) e Ovídio (Am. 3.11b.35) são reconfigurados tanto pelas inovações introduzidas em CIL 4.1520 e 9847, como também pelo local de sua produção e pelas interpretações que os contextos arqueológicos específicos suscitam.

Este artigo buscou apresentar uma recolha e análise de todas as inscrições parietais de Pompeia que conservam alusões a Propércio. A partir do Corpus Inscriptionum Latinarum e das obras de Varone (2002), Wallace (2005) e Milnor (2009; 2014), foram identificadas cinco inscrições que conservam, direta ou indiretamente, versos do poeta: CIL 4.1520, 1894, 1950, 4491 e 9847. A análise individual de cada uma delas buscou dar conta tanto de aspectos contextuais e arqueológicos, como filológicos e literários. Desse modo, foi possível perceber dois grupos através dos quais analisá-las: as inscrições que estão diretamente associadas à porta e aquelas que, conservando praticamente o mesmo texto, reconfiguram Propércio em dois contextos diversos, no átrio de uma domus, a Casa dei Scienziati (6.14.43), e na Taverna de Euxino (1.11.11). Em cada caso específico, essas formas eruditas expressas em meios populares, para retomar a expressão de Funari, levou a que o cânone fosse operado, segundo a expressão de Milnor, de formas particulares, seja confundindo a fronteira entre a tópica do paraklausíthyron e sua realidade referencial – como no caso das inscrições à porta –, seja estabelecendo diferentes leituras mais pragmáticas ou metapoéticas, como no caso das que conservam praticamente o mesmo texto, mas em dois contextos arqueológicos diversos. De toda forma, as inscrições permitem-nos observar aquilo que o próprio eu-elegíaco, Propércio, disse a Cíntia (2.5.1-2): como Candida [puella], ela está, não só na boca, mas também nas paredes dos habitantes de Pompeia, sendo sua inscripta puella.

Referencias

CATULO. O livro de Catulo. 2. ed. Tradução, introdução e notas de João Angelo Oliva Neto. São Paulo: Edusp, 2024.

CONTE, Gian Biagio. Latin Literature: A History. Tradução de Joseph B. Solodow. Baltimore; Londres: The Johns Hopkins University Press, 1994.

FUNARI, Pedro Paulo. Cultura popular na Antiguidade Clássica. São Paulo: Contexto, 1989.

GLARE, Peter G. W. (ed.). Oxford Latin Dictionary. 2. ed. Oxford: Oxford University Press, 2012.

GONZÁLEZ TOBAR, Iván; SOLER I NICOLAU, Antònia; BERNI MILLET, Piero. Las Geórgicas de Virgilio in figlinis: a propósito de un grafito ante cocturam sobre un ánfora olearia bética. Journal of Roman Archaeology, v. 36, p. 1-22, 2023.

HENZEN, W.; HUELSEN, C.; MOMMSEN, T. et al. (org.). Corpus Inscriptionum Latinarum. Berlim: Georg Reimer, 1863-presente.

LEVIN-RICHARDSON, Sarah. Resenha de Kristina Milnor. Graffiti and the Literary Landscape in Roman Pompeii. Bryn Mawr Classical Review, 2014. Disponível em: https://bmcr.brynmawr.edu/2014/2014.09.63/. Acesso em: 18 jul. 2024.

MARTINS, Paulo. O jogo elegíaco: fronteiras entre a cultura intelectual e a ficção poética. Nuntius Antiquus, v. 11, n. 1, p. 137-72, 2015.

MILNOR, Kristina. Graffiti and the Literary Landscape in Roman Pompeii. Oxford; Nova York: Oxford University Press, 2014.

MILNOR, Kristina. Literary Literacy in Roman Pompeii: The Case of Vergil’s Aeneid. In: JOHNSON, William A.; PARKER, Holt N. (org.). Ancient Literacies: The Culture of Reading in Greece and Rome. Nova York: Oxford University Press, 2009, p. 288-319.

OLIVA NETO, João Angelo de. Introdução. In: CATULO. O livro de Catulo. Tradução, introdução e notas de João Angelo Oliva Neto. São Paulo: Edusp, 1996, p. 15-63.

OLIVA NETO, João Angelo de. Falo no Jardim: Priapeia Grega, Priapeia Latina. Tradução do Grego e do Latim, Ensaios Introdutórios, Notas e Iconografia de João Angelo Oliva Neto. Cotia: Ateliê Editoria; Campinas: Editora da Unicamp, 2006.

OVÍDIO. Amores e Arte de Amar. Tradução, introduções e notas de Carlos Ascenso André. Prefácio e apêndices de Peter Green. São Paulo: Penguin Classics/Companhia das Letras, 2011.

OVIDIUS. Carmina Amatoria: Amores, Medicamina Faciei Femineae, Ars Amatoria, Remedia Amoris. Edidit Antonio Ramírez de Verger. Editio Altera. Munique; Leipzig: Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana, 2006.

PROPÉRCIO. Elegias de Sexto Propércio. Organização, tradução, introdução e notas de Guilherme Gontijo Flores. Belo Horizonte: Autêntica, 2019.

THESAURUS LINGUAE LATINAE. Berlim: De Gruyter, 1900-.

VARONE, Antonio. Erotica Pompeiana: Love Inscriptions on the Walls of Pompeii. Tradução de Ria P. Berg. Roma: L’Erma di Bretschneider, 2002.

VERGILIUS. Aeneis. Recensuit atque Apparatu Critico Instruxit Gian Biagio Conte. Editio Altera. Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana. Munique: De Gruyter, 2019.

VERGÍLIO. Bucólicas. Introdução, tradução e notas de Gabriel A. F. Silva. Lisboa: Livros Cotovia, 2019a.

VERGÍLIO. Geórgicas. Introdução, tradução e notas de Gabriel A. F. Silva. Lisboa: Livros Cotovia, 2019b.

VERGÍLIO. Eneida. Tradução, introdução e anotações de Carlos Ascenso André. Lisboa: Livros Cotovia, 2020.

VERGILIUS. Bucolica. Edidit et Apparatu Critico Instruxit Silvia Ottaviano. Georgica. Edidit et Apparatu Critico Instruxit Gian Biagio Conte. Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana. Munique: De Gruyter, 2013.

VEYNE, Paul. A elegia erótica romana: o amor, a poesia e o ocidente. Tradução de Milton Meira do Nascimento e Maria das Graças de Souza Nascimento. São Paulo: Editora Brasiliense, 1983.

WALLACE, Rex E. An Introduction to Wall Inscriptions from Pompeii and Herculaneum. Wauconda, Illinois: Bolchazy-Carducci Publishers, 2005.

WOODSWORTH, Charles. Inscriptiones Pompeianae or Specimens and Facsimiles of Ancient Inscriptions Discovered on the Walls of Buildings at Pompeii. Londres: John Murray, 1837.

Notas