Artigos

Les jeux panhelléniques dans les rapports entre les cités grecques d’Europe et d’Asie à époque classique

Panhellenic games in the relations between the Greek city-states of Europe and Asia in the classical period

Les jeux panhelléniques dans les rapports entre les cités grecques d’Europe et d’Asie à époque classique

Classica - Revista Brasileira de Estudos Clássicos, vol. 37, pp. 1-14, 2024

Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos

Recepción: 12 Abril 2024

Aprobación: 05 Junio 2024

Résumé: Cet article met l’accent dans une première partie sur les quatre principaux jeux qui rassemblèrent les Grecs d’Europe et d’Asie. Ces quatre concours majeurs étaient les jeux olympiques, les jeux isthmiques, les jeux pythiques et les jeux néméens. En outre, il souligne la conclusion des trêves qui étaient considérées comme une condition incontournable pour l’organisation de ces jeux. Dans une seconde partie, l’étude montre que des Grecs venaient de toutes les cités pour participer aux jeux. Elle mentionne également l’honneur autant un athlète qu’une cité tirait d’une victoire pendant ces jeux. Enfin, l’étude aborde le fait que les jeux furent des occasions pour renforcer les liens de parenté culturelle entre les cités grecques et des occasions pour des négociations diplomatiques.

Mots clés: Jeux, Grèce, Asie, Europe, culture, diplomatie.

Abstract: This article focuses in a first part on the four main games that brought together the Greeks of Europe and those of Asia. These four major contests were the Olympic Games, Isthmian Games, Pythian Games, and Nemean Games. In addition, it highlights the conclusion of the truces which were considered an essential condition for the organization of these games. In a second part, the study shows that Greeks came from all cities to participate in the games. It also mentions the honor both an athlete and a city derived from a victory during these games. Finally, the study addresses the fact that the games were opportunities to strengthen the bonds of cultural kinship between Greek city-states and occasions for diplomatic negotiations.

Keywords: Games, Greece, Asia, Europe, culture, diplomacy.

Les grands rassemblements sportifs à l’échelle régionale ou continentale ne datent pas de l’époque contemporaine. Ils remontent sans doute dans l’Antiquité qui vit l’organisation des jeux panhelléniques.

Les jeux panhelléniques étaient pour les Grecs de toutes les contrées des moments solennels de réjouissance et de compétitions sportives internationales. En effet, les jeux panhelléniques avaient un double caractère, à savoir : un caractère religieux et un caractère sportif. Mais le caractère sportif était l’aspect le plus marquant de ces rassemblements.

De nombreux auteurs modernes ont consacré des études sur les jeux panhelléniques qui se déroulaient dans les cités grecques. Nous pouvons d’abord citer celle de A. Giovannini (2007). Dans ce travail, l’auteur présente les jeux panhelléniques comme un aspect important des relations internationales entre les cités grecques. Il met l’accent sur le caractère culturel de ces jeux et leur importance politique dans le monde hellénique. Ensuite, il faut présenter les travaux de P. de Carbonnières (2005) qui met l’accent sur le déroulement des jeux à Olympie, leurs aspects religieux et techniques, leur impact politique et culturel. Enfin, citons V. Colonge qui, dans son ouvrage (2017), analyse la place des principaux centres religieux du monde grec dans les relations entre les cités grecques. Il présente les grands sanctuaires comme des lieux conférant prestige et influence où se rassemblaient tous les Grecs sans restriction pour manifester leur unité culturelle. Les concours panhelléniques qui y étaient organisés en l’honneur des dieux réunissaient des athlètes, des hommes politiques, des citoyens ordinaires des cités d’Europe tout comme d’Asie. Ces jeux furent aussi l’occasion d’intenses activités diplomatiques entre les cités. Ces études sont toutes importantes en ce qu’elles nous renseignent sur la valeur des jeux panhelléniques chez les Grecs. Cependant, elles restent tout de même peu prolixes sur les rapports entre les contrées grecques d’Asie et d’Europe à l’époque classique. Notre objectif est donc de combler cette lacune.

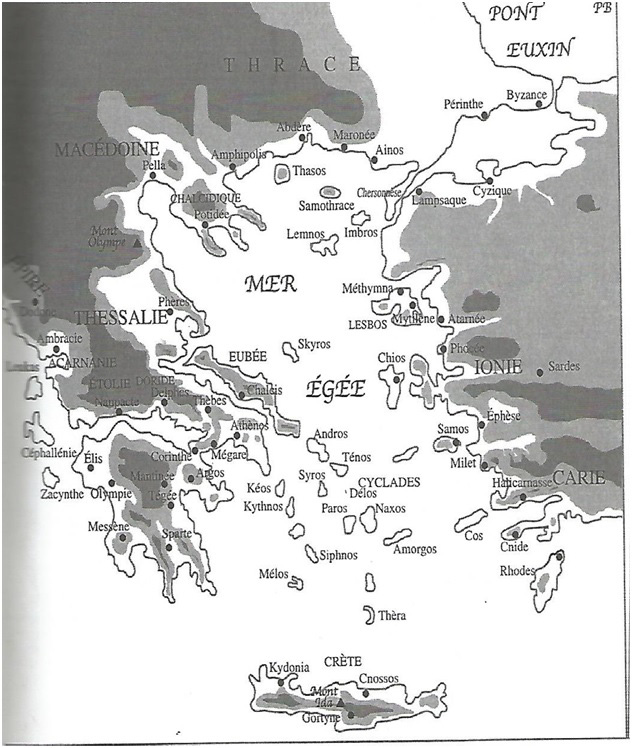

La Grèce d’Europe et la Grèce d’Asie étaient séparées par la mer Égée. La Grèce d’Europe encore appelée la Grèce balkanique était la partie du monde grec située sur le continent européen qui exclut la Grande-Grèce et les Cyclades. Elle était située entre la mer ionienne et la mer Égée. Quant à la Grèce d’Asie, sa délimitation traditionnelle fait d’elle l’ensemble des espaces qui étaient situés entre l’Égée, le Caucase et l’Euphrate ; une délimitation l’identifiant à l’Anatolie. Les îles égéennes telles Lesbos, Chios, Samos, Cos et Rhodes étaient intégrées dans cette région.1

Notre étude s’inscrivant à l’époque classique se délimite précisément entre 476/5 et 356/5. La date 476/5 correspond à la soixante-quinzième olympiade et la première après les guerres médiques (490/89-479/78) qui virent la libération des cités d’Asie de la domination perse. C’est à partir de cette période que nous notons de plus en plus de victoires d’athlètes d’Asie aux jeux panhelléniques. La date 356/5 que nous nous proposons pour notre étude coïncide avec les derniers événements de la guerre des alliés (357-355) et la montée de la puissance macédonienne. Au cours de l’olympiade de 356/5, Philippe II de Macédoine mit en compétition l’un de ses chevaux qui remporta la victoire à la course (Plut. Alex. 3, 8). Avec la puissance crescendo de la Macédoine, les jeux panhelléniques se multiplièrent progressivement et s’ouvrirent au-delà du monde grec.

Notre sujet suggère de nombreuses interrogations à savoir : quels furent les jeux panhelléniques qui réunissaient les Grecs d’Asie et d’Europe ? Comment ces jeux étaient-ils organisés ? Et quel intérêt un Grec y avait à participer à ces jeux ? Ainsi, notre démarche met en lumière les jeux panhelléniques qui rassemblaient les Grecs des contrées d’Asie et d’Europe et ce que ces jeux représentaient dans leurs rapports.

1. Les jeux et leurs préparatifs

On dénombrait plusieurs jeux panhelléniques à l’époque classique. Cependant, il existait des jeux qui étaient considérés comme les plus importants. De tels événements solennels nécessitaient des préparatifs pour leurs succès.

1.1. Les principaux concours panhelléniques à l’époque classique

Les principaux jeux étaient les Olympia, les Pythia, les Néméa et les Isthmia (Giovannini, 2007, p. 52). Les deux premiers concours avaient lieu en alternance tous les quatre ans et étaient de ce fait appelés pentétériques, c’est-à-dire, littéralement, «chaque cinquième année» (Colonge, 2017, p. 18). Quant aux deux derniers, ils se déroulaient tous les deux ans. Il convient de préciser, toutefois, qu’outre ces grandes panégyries, d’autres jeux existaient, mais ils se limitaient, pour la plupart, à des compétitions régionales.

Le concours panhellénique le plus important était les Olympia. Hérodote révèle l’existence de ces jeux dans un passage en ces termes:

Ce Psammis, pendant qu’il régnait sur l’Égypte, vit venir des députés envoyés par les Éléens; ceux-ci se targuaient que le règlement de leur concours d’Olympie fût le plus équitable et le meilleur du monde; et ils pensaient que les Égyptiens même, les plus sages des hommes, ne sauraient rien imaginer au-delà. (Hér. 2.160)

Psammis ne régna en Égypte qu’entre 594 et 588 (Hér. 2.161.), soit au total six ans. Nous en déduisons alors que les concours d’Olympie existaient déjà à cette période et qu’ils avaient aussi atteint une certaine notoriété dans le monde grec. Sur l’institution des jeux, de nombreuses versions s’affrontent.2 Cependant, il convient de retenir que fondés au VIIIe s. av. J.-C. (en 776) dans le Péloponnèse à Élis, les concours athlétiques d’Olympie, en hommage à la tombe de Pélops (Delcourt, 1947, p. 65), s’étendirent progressivement dans tout le monde grec et eurent un prestige avant l’époque classique. Dès le VIe s. et surtout au Ve s., le festival attira tous les Hellènes et suscitait beaucoup d’engouement dans les cités et chez les athlètes. Il se déroulait entre juillet et septembre et prenait en compte tout ce qui était lié aux jeux à savoir: des cérémonies préliminaires aux banquets de clôture en passant par les sacrifices, les processions, les entrainements des athlètes. Les jeux proprement dits ne duraient que cinq jours pleins (Delcourt, 1947, p. 71).

Tout comme les jeux olympiques, les concours de Némée étaient organisés en l’honneur de Zeus, mais ils n’avaient pas le même prestige que ceux d’Olympie. Depuis leur fondation en 573/2 jusqu’à la dernière décennie du Ve s., les concours néméens se déroulaient à Cléônes. Cependant, vers 410/9, les Argiens, tirant parti de la destruction accidentelle du sanctuaire de Zeus, transférèrent le festival à Argos (Colonge, 2017, p. 71).

Outre les jeux olympiques et néméens, il existait également les jeux pythiques. Une allusion de Thucydide, au tout début de son livre V, atteste de l’existence de ces concours. En effet, Thucydide affirme qu’après l’expiration d’une première trêve, les belligérants conclurent une nouvelle trêve d’un an «jusqu’aux jeux pythiques» (Thuc. 5.1). Il est fort probable que les jeux avaient déjà une notoriété à cette époque. Sur les jeux pythiques, P. de Carbonnière soutient que seule des quatre grandes fêtes panhelléniques, Delphes pouvait rivaliser avec la cité d’Élide (Carbonnière, 2005, p. 6). Les jeux pythiques étaient connus dans le monde grec pour être les plus importants après les jeux olympiques. Ils étaient organisés en l’honneur d’Apollon pour célébrer sa victoire sur le serpent python ou apaiser le python qu’il aurait tué. Tout comme les jeux olympiques, les jeux pythiques se tenaient déjà avant l’époque classique. Ils se tenaient tout d’abord tous les huit ans. Après 582/1 avant notre ère, le Conseil de l’amphictyonie qui gouvernait le sanctuaire de Delphes décida qu’ils se dérouleraient tous les quatre ans après la guerre sacrée3 que les cités de l’amphictyonie remportèrent contre la cité de Cirrha.

En dehors des jeux olympiques, pythiques et néméens, les jeux isthmiques réunissaient aussi les Grecs d’Asie et d’Europe. Les jeux isthmiques du nom de l’isthme de Corinthe étaient organisés en l’honneur de Poséidon dont un important sanctuaire lui était consacré dans l’isthme de Corinthe. Selon Plutarque, c’est le héros athénien Thésée qui aurait fondé les concours isthmiques (Plut. Thés. 25.7). Tous les Grecs étaient invités à ces jeux. C’est d’ailleurs au cours des concours isthmiques de 412/1 que les Athéniens surent que les Péloponnésiens se préparaient à mener une expédition contre Chios à la demande d’une faction de cette cité (Thuc. 8.10.1). Plusieurs passages de Thucydide attestent de l’organisation des jeux isthmiques au Ve s (Thuc. 8.9.1; 10.1).

Il convient donc de retenir que les jeux olympiques, pythiques, néméens et isthmiques étaient de grands moments de rassemblement du monde grec. Ils rassemblaient les élites et les athlètes des différentes contrées grecques en dépit des rivalités qui existaient entre les cités. Pour le succès de ces différents jeux, les Grecs mettaient l’accent sur leurs organisations.

1.2. Les préparatifs des jeux

Étant donné que les cités grecques étaient en guerre en permanence, l’organisation des jeux exigeaient une condition préalable qui était la négociation des trêves. Les trêves qui précédaient les jeux étaient dites sacrées et elles garantissaient leur bonne organisation.

Plusieurs passages de Thucydide soulignent la conclusion de trêves au moment de certains concours panhelléniques. Ainsi, Thucydide nous apprend que l’été suivant de la dixième année de la guerre du Péloponnèse (431-404 av. J.-C.) c’est-à-dire en 421/0, «la trêve d’un an se trouvait arrivée à expiration, mais on en conclut une nouvelle jusqu’aux jeux pythiques» (Thuc. 5.1). De même, Agis dut respecter la «trêve isthmique» (Thuc. 8.9.1) pour les concours isthmiques de 412/1 auxquels «les Athéniens étaient représentés, car la trêve était proclamée» (Thuc. 8.10.1). La trêve imposait aux armes de se taire pour permettre aux athlètes, aux délégations officielles (les théores) des cités, aux pèlerins et aux spectateurs de se déplacer en toute quiétude vers les sanctuaires panhelléniques qui abritaient les jeux par terre ou par mer (Pirenne-Delforge, 1999, p. 126).

Pour conclure ou annoncer la trêve, des hérauts, appelés souvent théores, étaient chargés de proclamer la trêve partout dans le monde grec. Ils parcouraient l’ensemble des cités grecques en prenant soin de proclamer la date des concours, la période de la trêve en précisant son intervalle qui bien évidement devait aller au-delà de la période des jeux mêmes afin de garantir l’arrivée et le retour de tous les participants (Colonge, 2017, p. 97). Sur la durée de la trêve sacrée, Thucydide reste muet. Cependant, plusieurs auteurs modernes donnent des avis différents. Par exemple, M. Lämmer estime à trois mois la trêve (Lämmer, 1982-1983, p. 52). Quant à S. Hornblower, il l’évalue à deux mois (Hornblower, 2008, p. 128-9). S’appuyant sur ces deux avis, nous pouvons donc affirmer que la durée de la trêve olympienne n’était pas moins de deux mois.

De tout ce qui précède, nous pouvons donc retenir que les concours panhelléniques étaient d’importants moments de rassemblement des Grecs. De ce fait, ils jouaient sans doute un rôle notable dans les rapports entre les Grecs des contrées grecques d’Asie et d’Europe. En somme, nous pouvons retenir que l’organisation des jeux exigeait la conclusion des trêves. Elles se présentaient donc comme la condition sine qua non pour le déroulement de tout jeu panhellénique qui avait certainement un intérêt dans les rapports entre les Grecs d’Europe et d’Asie.

2. L’intérêt des jeux panhelléniques pour les Grecs d’Asie et d’Europe

Les jeux panhelléniques suscitaient un véritable engouement auprès des Grecs. Celui-ci peut sans doute s’expliquer par le profit qu’autant l’athlète que la cité pouvaient tirer d’une victoire.

2.1. La participation des Grecs d’Asie aux jeux panhelléniques

Les Grecs d’Europe et d’Asie s’identifiaient de manière générale en une même communauté de langue et de culture même s’il existait des particularités propres à chaque cité.

La participation des Grecs d’Asie à ces jeux est attestée dans la littérature grecque. Thucydide soutient que les ambassadeurs de Mytilène furent conviés à se rendre à Olympie pour exposer leurs griefs contre Athènes et, par la même occasion, il nous apprend que «c’était l’Olympiade où Dôrieus de Rhodes remporta sa seconde victoire» (Thuc. 3.8.1). Ces jeux se déroulèrent en 428/7. Dôrieus, fils de Diagoras, qui remporta sa deuxième victoire, en remporta au total trois. Andocide et Plutarque s’accordent aussi sur la présence de certaines cités d’Asie à la panégyrie olympique de 416/5. Ils soutiennent que les cités d’Éphèse, de Chios et de Lesbos étaient présentes aux Olympia (Andoc. C. Alc. 30 ; Plut. Alc. 12.1). Les retrouvailles entre les cités d’Europe et celles d’Asie aux Olympia n’avaient certainement pas débuté par cet épisode relaté par Andocide. M. Delcourt soutient que les Péloponnésiens dominaient les jeux et que ce n’est qu’en 696/5 qu’apparaissait le premier vainqueur athénien, puisque d’autres venaient de Smyrne, de Thèbes, de Crotone, de Syracuse, de Samos (Delcourt, 1947, p. 71-2). N. B. Crowther souligne pour sa part que ce n’est qu’à partir 464/3 que les athlètes de Rhodes enregistrèrent leurs premiers succès, puis d’autres athlètes d’Asie Mineure les olympiades qui suivirent dont les athlètes d’Éphèse en 368/7 (Crowther, 2004, p. 100). Pausanias fait un large écho dans l’Élide des citoyens grecs d’Asie qui remportèrent des couronnes au cours des jeux olympiques synonyme de la participation active des cités grecques d’Asie. Diagoras de Rhodes et ses enfants se firent une renommée et une gloire en rapportant plusieurs titres aux Olympia faisant ainsi honneur à la cité de Rhodes dans le monde grec (Paus. 6.7.17). En particulier, Diagoras fut vainqueur trois fois aux jeux isthmiques. Il eut également des victoires à Némée.4 Il faut souligner que les athlètes de Rhodes furent parmi les meilleurs dans les concours panhelléniques (Colonge, 2017, p. 17). Les Milésiens, quant à eux, pour se glorifier des victoires acquises aux panégyries, avaient également érigé de nombreuses statues à leurs concitoyens vainqueurs à Olympie ou à Delphes (Plut. Mor. 180a). Toutefois, dans l’ensemble, les jeux étaient dominés par les Grecs d’Europe dont les athlètes remportèrent le plus grand nombre de trophées (Colonge, 2017, p. 17-22).

Nous savons particulièrement qu’au Ve s., les cités grecques d’Asie furent sous l’hégémonie athénienne au sein de la Ligue de Délos.5 Et la question est donc de savoir si ces cités sous le contrôle politique d’Athènes étaient libres de participer aux jeux panhelléniques. De notre point de vue, aucune source n’évoque un décret ou une action d’Athènes qui interdisait une cité alliée de participer à une panégyrie. Le faisant, elle pouvait être traitée d’impie vis-à-vis des dieux en l’honneur desquels les jeux étaient organisés et susciterait ainsi la colère des dieux. Même quand une cité en était exclue, cette exclusion restait du fait de la volonté des dieux en réparation d’un tort. Elles furent libres de participer ou non aux concours panhelléniques. D’ailleurs, les cités évoquées par Andocide participèrent librement aux jeux (Andoc. Alc. 30). Toutefois, il convient de souligner que relativement à la proximité géographique, les participants des cités grecques d’Europe furent plus nombreux que ceux des cités grecques d’Asie, car les moyens nécessaires au déplacement pour rallier les différents sanctuaires étaient élevés pour un athlète ou un citoyen de condition modeste (Colonge, 2017, p. 24).

Nous pouvons donc retenir qu’en dépit des difficultés qui pouvaient se présenter aux Grecs des cités d’Asie pour rallier l’Europe, ils tenaient à participer activement aux jeux panhelléniques. Cette ardente volonté de participer à ces jeux sous-entend sans nul doute que ces rassemblements dépassaient le cadre des jeux.

2.2. Les profits tirés par les athlètes et les cités au-delà des jeux

Les jeux panhelléniques ne se limitaient pas seulement à l’aspect sportif. S’ils étaient pour les athlètes des occasions de se mesurer les uns aux autres pour montrer leurs qualités, pour les cités, ils constituaient dans une certaine mesure des moments de tractations.

Les jeux panhelléniques, pour les athlètes et pour les cités, revêtaient un intérêt particulier. Isocrate dans son Panégyrique fait l’éloge des initiateurs de ces concours et souligne par la même occasion l’intérêt de ces jeux pour les Grecs. Il dit en ces termes :

Grâce à l’usage légué par eux [les fondateurs des jeux] après les libations et l’abolition des haines existantes, nous nous réunissons et qu’ensuite, mettant en commun nos prières et nos sacrifices, nous nous rappelons notre parenté réciproque et gardons pour l’avenir des sentiments plus bienveillants les uns pour les autres, que nous renouvelons les anciennes relations d’hospitalité et en formons de nouvelles; parce que ni pour les gens ordinaires ni pour les natures exceptionnelles le temps passé là n’est perdu, que cette réunion des Grecs permet aux uns de faire montre de leurs avantages naturels, aux autres de contempler les luttes mutuelles des premiers, que personne ne reste indifférent, et que tous ont de quoi s’enorgueillir, les uns à la vue des athlètes qui prennent de la peine en leur honneur, les autres à la pensée que tout le monde vient pour les regarder (Isoc. Pan. 4.43-4).

Outre les jeux qui mettaient en compétition les athlètes, les panégyries avaient un caractère social et culturel: elles manifestaient l’unité cultuelle des Grecs, la communauté de langue, les liens de parenté, la solidarité entre les Grecs. Lysias soutient que les concours panhelléniques furent fondés pour marquer les débuts de l’amitié mutuelle entre tous les Grecs (Lys. Disc. Olymp. 1.2).

Participer aux concours était un honneur pour les athlètes et remporter une compétition l’était encore plus pour l’athlète et pour la cité d’où il venait. Le prestige des concours panhelléniques était reconnu partout dans le monde grec. Xénophon voyait dans les jeux la circonstance où toutes les choses les plus dignes d’être vues étaient réunies (Xén. Hiér. 1.11). S’il est vrai que les victoires aux jeux apportaient en premier lieu de la gloire aux athlètes victorieux, nous ne saurions occulter que les cités dont ils étaient originaires tirassent aussi une gloire de ces victoires au vu des honneurs qui leur étaient rendus dans leurs cités. En effet, les honneurs accordés à un vainqueur d’un concours panhellénique sur les lieux de sa victoire, au vu et au su de tous les Grecs venus du monde grec pour la circonstance, pouvaient être considérés par sa cité comme rendus par elle-même surtout que l’athlète s’identifiait le plus souvent par sa cité dont le nom était associé au sien au cours de la proclamation des vainqueurs (Colonge, 2017, p. 61). Pausanias qui fit le tour de la Grèce décrit dans son ouvrage les splendeurs, au nombre desquelles les statues érigées en l’honneur des vainqueurs des concours panhelléniques, qu’il découvrit dans les principaux sanctuaires des cités grecques (Paus., Desc.). La présence de statues d’athlètes d’Asie vainqueurs aux concours panhelléniques dans les sanctuaires mettait sans aucun doute en lumière les cités qui les avaient vues naître dans un monde où l’expression de la liberté, de l’autonomie était au cœur des relations entre les cités. D’ailleurs, comme le souligne V. Colonge, il était particulièrement important pour les Grecs issus des colonies du pourtour méditerranéen de faire connaître leurs victoires afin de rappeler leur appartenance pleine et entière au monde hellénique. D’autant plus qu’ils étaient entourés de peuples barbares, qui exerçaient sur eux une pression susceptible de mettre en danger ces communautés grecques (Colonge, 2017, p. 82). Ainsi, les Grecs avaient conscience que le vainqueur et sa cité étaient consubstantiellement associés dans la gloire de la victoire (Colonge, 2017, p. 65).

Outre la foire aux jeux, les concours panhelléniques constituaient un cadre d’intenses tractations politiques, diplomatiques pour les cités ou pour les hommes politiques des cités en vue en quête d’un leadership international. Les concours panhelléniques avaient un impact politique et diplomatique non négligeable sur les relations entre les cités. Thucydide nous permet d’en donner deux illustrations. La première illustration est un fait diplomatique. Au cours des concours olympiques de 428/7, Thucydide affirme:

Les ambassadeurs que Mytilène avait envoyé sur le premier vaisseau, invités par les Lacédémoniens à se présenter à Olympie pour que tous les alliés puissent les entendre et en délibérer, arrivèrent à Olympie ; c’était l’Olympiade où Dôrieus de Rhodes remporta sa seconde victoire (Thuc. 3.8.1).

Les Mytiléniens vinrent décrier l’attitude tyrannique d’Athènes aux Spartiates et à leurs alliés. Les griefs des Mytiléniens contre Athènes se résumaient à l’abandon de l’égalité initiale des membres de la ligue de Délos au profit d’une hégémonie pesante d’Athènes (Thuc. 1.99.1; 3.8-15). Ils attendaient de Sparte et leurs alliés un secours militaire qui leur permettrait de libérer leur cité sous le siège d’Athènes (Thommen, 2013, p. 335). L’invitation des ambassadeurs de Mytilène à Olympie leur offrait des garanties de sécurité reposant sur la trêve sacrée, car la délégation aurait pu être bloquée par les Athéniens qui imposaient leur cité à un siège.

L’aspect politique est mis en exergue dans les propos d’Alcibiade qui, en 415/4, tentant de convaincre ses concitoyens sur le bien-fondé de l’expédition de Sicile affirma :

Devant l’éclat exceptionnel de ma participation aux fêtes olympiques, les Grecs se sont même exagérés la puissance de notre cité, qu’auparavant ils croyaient anéantie par la guerre: j’avais lancé sept chars dans l’arène – plus qu’aucun particulier encore jusque-là; – j’avais eu, avec la victoire, et la seconde et la quatrième place; j’avais enfin, pour tout le reste, pris des dispositions qui répondaient à cette victoire. Si l’usage peut ne voir là que des titres d’honneur, la manifestation de fait laisse aussi, du même coup, transparaître la puissance (Thuc. 6.16.2).

Ce passage est révélateur de ce que les concours constituaient un miroir de la puissance des cités. Alcibiade évoque ici sa victoire dans la course de chars à Olympie en 416/5. Il comptait donc utiliser à des fins politiques le prestige que sa victoire conféra à la cité, car sa victoire aurait été vue par les Grecs qui pensaient la cité affaiblie par les premières années de la guerre du Péloponnèse (431-404 av. J.-C.) comme un signe de la puissance athénienne recouvrée. C’est en cela que V. A. Troncoso souligne que l’agôn olympien n’était pas seulement de nature athlétique, littéraire ou musicale; il y avait en même temps une dimension d’exhibitionnisme politique et diplomatique, à couvert de la trêve sacrée (Troncoso, 2013, p. 217).

Au cours de la même olympiade de 416/5, les cités d’Éphèse, de Chios et Lesbos honorèrent Alcibiade et lui offrirent des présents. À ce propos, Plutarque affirme:

L’éclat de ses victoires fut réhaussé par l’émulation des cités à son égard: les Éphésiens lui dressèrent une tente magnifiquement ornée; ceux de Chios lui fournirent de la nourriture pour ses chevaux et une grande quantité de victimes, les Lesbiens le vin et toutes les provisions nécessaires à sa table, où il recevait somptueusement beaucoup de monde. (Plut. Alc. 12.1 ; Andoc. Alc. 30)

Ce passage montre d’emblée que les cités concernées ici disposaient de ressources aussi importantes. Toutefois, ce qui nous intéresse se rapporte aux honneurs et aux privilèges décernés à Alcibiade à Olympie. Les cités semblent avoir offert les présents sans aucune pression. Selon V. Colonge, il est probable qu’à travers ces nombreuses marques d’attention à Alcibiade, ces cités, en particulier Éphèse, témoignaient leur subordination à Athènes en manifestant des égards exceptionnels à Alcibiade selon une représentation monarchique du pouvoir dont elles étaient familières en raison de leur proximité avec l’empire perse (Colonge, 2017, p. 54). Nous pouvons aussi voir en l’attitude de ces cités une approche diplomatique de clientélisme à l’endroit d’un homme politique en vue dans la cité hégémon ou encore un homme d’État qui se serait tissé un réseau d’influence dans des cités soumises, car certains hommes politiques faisaient souvent étalage de leur richesse pour impressionner les représentants d’autres cités à des fins politiques personnelles (Roy, 2013, p. 465). Au vu de tout ce qui précède, nous affirmons à la suite de V. Colonge que le cadre des concours olympiques reflétait en effet, en miniature, le monde des relations internationales (Colonge, 2017, p. 48).

Nous savons aussi que ce fut au cours des jeux isthmiques qu’une délégation de citoyens chiotes demanda une aide militaire de Sparte contre Athènes. Thucydide affirme à ce sujet :

Dans l’intervalle avaient lieu les jeux isthmiques, où les Athéniens étaient représentés, car la trêve était proclamée; l’affaire de Chios ne leur parut alors que plus claire. Dès le retour des théores, ils prirent leurs dispositions pour empêcher les navires de quitter Kenchrées à leur insu. (Thuc. 8.10.1)

Ces jeux isthmiques étaient sans doute ceux qui précédèrent la délocalisation de la guerre du Péloponnèse (431-404 av. J.-C.) en Asie en 411/10. Ils se déroulèrent donc en 412/1 en présence des Spartiates, des Athéniens et d’une délégation de Chios certainement même si Thucydide ne le dit pas clairement dans ce passage. C’est certain que les premiers contacts avec les Spartiates pour demander leur soutien militaire n’eurent pas lieu au cours de ces jeux isthmiques, mais il est fort probable que les deux parties se retrouvèrent à cette occasion pour finaliser les accords militaires et s’ouvrir aux alliés. C’est certainement au travers des jeux d’alliance et des efforts diplomatiques que les Athéniens se rendirent compte de ce qui se préparait chez l’adversaire.

Au total, les jeux panhelléniques, au-delà du caractère sportif, permirent aux Grecs d’Asie surtout de revendiquer leur identité, de renforcer leurs liens de parenté avec ceux d’Europe et de gagner dans une certaine manière une notoriété. Ces moments de rassemblement favorisèrent aussi des contacts diplomatiques et politiques entre les cités d’Asie et d’Europe.

Conclusion

En somme, il est convient de retenir que les principaux concours panhelléniques où se retrouvaient les Grecs d’Asie et d’Europe furent les jeux olympiques, pythiques, néméens et isthmiques. Les trêves qui encadraient ces jeux depuis leur annonce jusqu’au retour des délégations quand on sait l’état de guerre permanent qui existaient entre les cités grecques démontrent l’importance qu’ils avaient pour les Grecs. Il est donc indéniable que ces jeux jouèrent un rôle important dans les relations entre les cités grecques d’Asie et d’Europe. Ces rassemblements permirent aux Grecs de ces contrées de manifester leur appartenance à une même communauté de sang, de langue et de culture. Régulièrement, les athlètes et les élites des cités d’Asie se déplaçaient d’Asie en Europe pour participer aux différents jeux. Ces jeux permirent particulièrement aux Grecs d’Asie de ne pas rompre les liens de parenté qui les rattachaient à ceux d’Europe et d’affirmer leur identité. En outre, la victoire des athlètes grecs d’Asie contribuèrent au respect et à la grandeur des cités de cette contrée dans un monde où leur histoire politique liée aux barbares pouvait les reléguer à des Grecs de second plan. Nous retenons également que des tractations diplomatiques se faisaient également pendant ces rassemblements. Au vu de l’intérêt que ces jeux avaient auprès des Grecs d’Asie et d’Europe durant l’époque classique, nous pouvons nous interroger de savoir si les jeux panhellénistiques avaient les mêmes intérêts dans les relations entre les cités d’Asie et d’Europe à l’époque hellénistique.

ANNEXE

CARTE 1

La Grèce d’Europe

Ext. de Brun, 2010 (carte hors texte).

CARTE 2

L’Asie Mineure

Ext. de Christien et Ruze, 2007, p. 399.

Bibliographie

ANDOCIDE. Contre Alcibiade. Trad. Georges Dalmeyda. Paris : CUF; Les Belles Letres, 1930.

BRULÉ, Pierre. La cité et ses composantes: remarques sur les sacrifices et la procession des Panathénées. Kernos, v. 9, p. 37-63, 1996.

BRUN, Patrice. Le monde grec à l’époque classique : 500-323 avant J.-C. Paris : Armand Colin, 2010.

BRUN, Patrice. Impérialisme et démocratie à Athènes : inscriptions de l’époque classique (c 500-317). Paris : Col. U. ; Armand Colin, 2005.

CARBONNERES, Philippe de. Olympie : la victoire pour les dieux. Paris : CNRS, 2005.

CHRISTIEN, Jacqueline ; RUZÉ, Françoise. Sparte. Géographie, mythes et histoire. Paris : Armand Colin, 2007.

COLONGE, Victor. Le rôle des grands sanctuaires dans la vie internationale en Grèce aux Ve et IVe siècles av. J.-C. 2017. Thèse (Doctorate en Histoire) – Université de Lyon, Lyon, 2017.

CROWTHER, Nigel B. Athletika: studies on the Olympic Games and Greek athletics. Hildesheim : Weidmann, 2004.

DELCOURT, Marie. Les grands sanctuaires de la Grèce. Paris : PUF, 1947.

GIOVANNINI, Adalberto. Les relations entre États dans la Grèce antique du temps d’Homère à l’intervention romaine (ca. 700-200 av. J.-C.). Stuttgart : Franz Steiner Verlag, 2007.

GLOTZ, Gustave. La cité grecque (L’évolution de l’humanité, n°14). Paris : La Renaissance du livre, 1924.

GLOTZ, Gustave. La solidarité de la famille dans le droit criminel en Grèce. Paris : A. Fontemoing, 1924.

HÉRODOTE. Histoires. Livre II. Trad. Philippe Ernest. Legrand. Paris: CUF; Les Belles Letres, 1963.

HORNBLOWER, Simon. A Commentary on Thucydides. Oxford: Oxford University Press, 1996.

HORNBLOWER, Simon. A Commentary on Thucydides. Oxford: Oxford University Press, 2008.

ISOCRATE. Panégyrique. Trad. Georges Mathieu ; Émile Brémond. Paris : CUF ; Les Belles Letres, 1938.

LÄMMER, Manfred. Der sogenante Olympische Friede in der griechischen Antike. Stadion, v. 8-9, p. 47-83, 1982.

LENFANT, Dominique. Les désignations des Grecs d’Asie à l’époque classique, entre ethnicité et jeux politiques. Erga-Logoi, v. 5, p. 15-33, 2017.

LYSIAS. Discours olympique. Trad. Marcel Bizos, Louis Gernet. Paris : CUF ; Les Belles Letres, 1955.

PAUSANIAS. Description de la Grèce. Livre 6. Trad. Jean Pouilloux ; Anne Jacquemin. Paris : CUF ; Les Belles Letres, 2002.

PIRENNE-DELFORGE, Vinciane. Religion Grecque. In : LEHMANN, Ives ; BRIQUEL, Dominique ; FREYBURGER, Gérard ; HADAS-LEBEL, Mireille ; PIRENNE-DELFORGE, Vinciane ; TERNES, Charles Marie. Religions de l’Antiquité. Paris : PUF, 1999. p. 77-175.

PLUTARQUE. Vies d’Alexandre-César. Trad. Émile Chambry. Paris : CUF ; Les Belles Letres, 1975.

PLUTARQUE. Vies de Thésée. Trad. Françoise Frazier. Paris : Flammarion, 1966.

PLUTARQUE. Vie d’Alcibiade. Trad. Robert Flacelière ; Émile Chambry. Paris : CUF ; Les Belles Letres, 1999.

PLUTARQUE. Œuvres morales. Trad. Jean Dumortier. Paris : CUF ; Les Belles Letres, 1975.

ROUGEMONT, Georges. La hiéroménie des Pythia et les trêves sacrées d’Éleusis, de Delphes et d’Olympie. BCH, v. 97, n. 1, p. 75-106, 1973.

ROY, James. Inter-states contacts and inter-states tensions at Olympia in the classical period, and the supposed ideals of the ancient Olympic Games. In: CARTLEDGE, Paul et al. War, Peace and Panhellenic Games. Athènes: Institut du Livre A. Kardamitsa, 2013. p. 461-73.

THOMMEN, Lukas. Spartas Verhältnis zu Elis und Olympia. In: CARTLEDGE, Paul et al. War, Peace and Panhellenic Games. Athènes: Institut du Livre A. Kardamitsa, 2013. p. 329-44.

TRONCOSO, Victor Alonso. Olympie et la publication des traités internationaux. In: CARTLEDGE, Paul et al. War, Peace and Panhellenic Games. Athènes: Institut du Livre A. Kardamitsa, 2013. p. 209-32.

THUCYDIDE. La guerre du Péloponnèse. Livres I, II, III, V, VI, VIII. Trad. Jacqueline de Romilly. Paris : CUF ; Les Belles Letres, 1965.

WILL, Édouard. Le monde grec et l’Orient, tome I. Le Ve siècle (510-403). Paris : PUF, 1972.

XÉNOPHON. Hiéron. Trad. Louis-André Dorion. Paris : CUF ; Les Belles Letres, 2021.

Notes